Ça a commencé dans le Jura. Étonnamment.

Ça a commencé dans le Jura. Étonnamment.

Pas très loin de Château-Chalon. Une soirée vigneronne. Moi, je n’avais rien dit.

C’est Balthazar qui a commencé.

— Alors comme ça, tu bosses à Arles ?

— Euh… oui.

— Je veux venir à Arles voir une corrida. Pour la feria. C’est bien, la feria ? À Arles.

— Ah… c’est bien… faut le dire vite.

— Oui, je veux venir à Arles.

— Tu en as déjà vu, des corridas ?

— Non, jamais. Mais j’ai vu Tardes de soledad. Un choc !

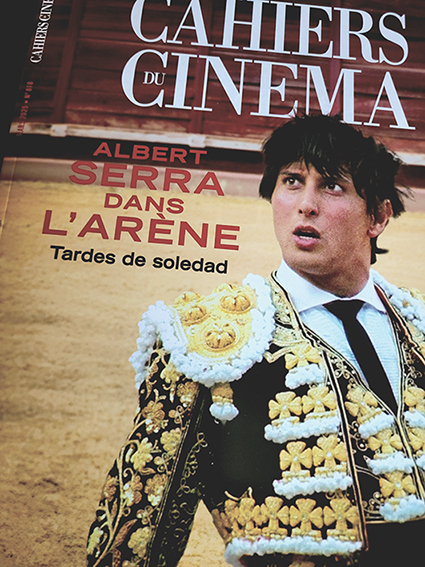

Tardes de soledad, oui. Le film de Serra.

Balthazar, il est… parisien-parisien… Et il veut venir à Arles à cause de Serra.

Moi, à ce stade, je n’avais pas vu le film. Impossible de rien en dire. J’étais bien embêté. Je trouvais ça curieux, quand même, comme conséquence.

Je tente de détourner la conversation, revenir dans le Jura. Le prosélytisme en la matière, ce n’est ni ma tasse de thé, encore moins mon verre de savagnin.

Mais Balthazar insiste. Il veut parler de corrida, et venir à Arles.

Il fallait donc commencer par voir le film, évidemment. Et ce fut une révélation.

Tardes de soledad est la première œuvre d’art qui offre plus d’émotions et de sensations que son sujet : la tauromachie. Qui avant lui ? Personne.

Jusqu’à aujourd’hui, les artistes qui se sont appuyés sur la corrida n’ont fait que rendre compte, plus ou moins péniblement. Aucun n’a transcendé son sujet. Aucun n’est allé au-delà de l’émotion du spectacle vivant.

Serra, lui, il l’a fait. Il est le premier, et sans doute le dernier. Par sa radicalité, ses choix techniques et esthétiques, a fait basculer son documentaire dans une autre dimension.

Serra a utilisé la corrida comme une matière brute pour la modeler et en faire son œuvre.

Il l’a disséquée pour mieux la recomposer.

C’est inédit, c’est puissant. À tel point que ça transcende les clivages malgré le côté cru et quasi clinique. Ou peut-être grâce à ça, justement.

Tardes de soledad a clairement plus sa place dans un musée ou une fondation d’art que dans la soirée vidéo du club taurin local.

Beaucoup le disent, et ils ont raison : personne n’a jamais vu la corrida comme ça. Et personne ne la reverra plus jamais ainsi.

Albert Serra a filmé depuis les gradins, avec de très, très longues focales. Et non pas au ras du sol, comme l’a expliqué le taurin de service dans Les Cahiers du cinéma.

En filmant ainsi, Albert Serra a isolé Roca Rey et le toro, mais surtout, il a concentré les choses. Comme dans beaucoup d’œuvres, son salut est finalement venu de ses contraires. Il n’avait pas accès aux endroits stratégiques, ni aux plates-formes techniques, encore moins au ras du sol.

Ce sont souvent les contraintes qui sauvent l’œuvre.

Mais son coup de génie absolu, ça aura été le son, en plaçant de petits micros sur les habits des toreros.

La bande-son est un monument. Elle est la colonne vertébrale et lumineuse du film.

Elle est au film ce que l’acidité du savagnin est aux grands vins du Jura. Finalement, j’y reviens.

L’émotion, la peur, les bruits, les respirations, tout est décuplé. Tout est amplifié, de façon incroyable, au-delà même de la réalité, il faut bien le dire, mais sans pour autant la trahir.

Le reportage n’est plus reportage, il a basculé dans une autre dimension, celle d’une œuvre d’art majeure.

On peut lui reprocher quelques longueurs ou quelques détails, à la marge. Je pourrais continuer à vous en parler des heures. La densité des choses, des chocs, la lumière noire de la course de Bilbao ; les morts des toros, incroyables, quelque part entre Goya et Antoine d’Agata. Roca Rey, comme halluciné dans son fourgon, et subitement tellement humain.

Le film de Serra fera date, c’est certain.

Mais j’ai bien peur que Balthazar s’ennuie aux arènes.