Si le toreo espagnol a pour horizon l’esthétisme, celui du forcado portugais demeure à jamais, depuis jadis et pour toujours, un énorme toro noir. Les arts tauromachiques ont emprunté des destins bien différents pour être ce qu’ils sont et les chemins de traverse de l’histoire, l’âme des peuples, les aléas du temps ont modelé le panorama taurin protéiforme de notre époque. À chacun ses utopies, ses tropismes ; à chacun son continent. À tous, et c’est fondamental, l’universalité du toro de combat. Tous les chemins mènent à Rome.

La pega (du verbe pegar que l’on peut traduire par « attraper », ce qui correspond assez bien à ce qu’elle est en définitive) est brute dans ce qu’elle a de primitif voire de primaire. Un homme défie un toro de face, sans artifice, sans leurre et sans échappatoire. Basique. Un cri martial, une attitude. Le bassin en étendard, la tête figée tel un mât, la bosse mâle plantée fièrement à la proue du vaisseau belliqueux. Un toro qui charge parce que les toros sont nés pour charger. Droit. Frontal.

C’est l’émotion de la puissance, du choc, du spectaculaire. L’émotion d’une poignée de secondes trop courtes. Une explosion qui disperse les jambes, les bras, la poussière et l’esprit. L’esprit que l’implosion rassure. Cette implosion qui réunit le toro et son homme, le toro et ses hommes car la beauté est là aussi, dans l’art du groupe, dans l’indispensable confiance dans l’autre. Une histoire de huit potes à la vie à la mort.

Il n’est d’ailleurs pas étonnant que les forcados soient les scories des fantassins de l’époque moderne. Si cela est vrai. C’est en tout cas ce que beaucoup d’historiens prétendent sans qu’aucune de leur thèse ne soit définitive pour autant. La rareté des documents et des références provoque la discorde sur la genèse de leur existence – une des premières référence écrite remonterait à la seconde moitié du XVII° siècle (1661) et serait le fait de forcados eux-mêmes évoquant dans un texte versifié leur présence lors de trois corridas célébrées sur l’actuel Terreiro do Paço de Lisbonne à l’occasion de l’accord de mariage entre Catarina de Bragança et Charles II d’Angleterre. Dans ce texte, les auteurs, Izandro, Aonio et Luzindo, se qualifient de « toureiros de forcado ». Donc, ils sont plusieurs à estimer que survivent dans les forcados les anciens mousquetaires royaux à qui était confiée la charge de protéger la loge du roi ainsi que le public des fureurs des toiros. Ces gens d’armes formaient cercle et n’hésitaient pas à occire le bovin si l’urgence l’imposait. À l’époque, le mousquet, lourd et long, était posé sur une pique à deux dents que l’on plantait en terre : la forca ou le forcado que les amadores actuels trimballent encore dans les ruedos et exhibent, bien alignées, sur les murs du callejón. D’après divers articles de la chercheuse Cristina Delgado Linacero, les forcados seraient apparus lorsque les alabardeiros utilisèrent cette forquilha pour bloquer les toros sans avoir à les tuer avec le mousquet. Cette proposition d’interprétation ne manque pas d’intérêt quand on sait que jusqu’à l’aube du XX° siècle, de nombreux bovins servaient dans l’arène tout autant que dans les champs durant la semaine. Il n’est pas insensé de penser que les propriétaires de bêtes des XVI°, XVII° et XVIII° siècles voyaient d’un mauvais oeil l’abattage par le feu de leurs champions et bêtes de somme. Francisco Palha Botelho Neves acquiesce tout en nuançant : les forcados descendraient des halebardiers et auraient troqué la halebarde assassine par la forca pour éviter la mort des toros combattus.

D’autres voient en eux les ancêtres des campinos et réfutent leur passé militaire arguant du fait qu’ils seraient les réminiscences des hommes du campo qui accompagnaient à pied les aristocrates et/ou les éleveurs à la chasse ou qu’ils étaient tout simplement chargés de la garde du bétail.

Enfin, mais l’interprétation reste fort douteuse, en 1951, Duarte de Almeida faisait naître la pega dans les milieux aristocratique fondant son affirmation sur la fait que le roi Afonso VI de Bragança (1656-1683) et son frère Pedro II (1683-1706) auraient pratiqué ce loisir si particulier d’arrêter les toros à la force de leurs bras.

Joyeux foutoir historiographique donc mais foutoir dont ne reste aujourd’hui que l’admiration que suscitent des amateurs qui ne le furent pas toujours, amateurs… et admirés. Quand le XX° siècle pointa le bout de son nez, les forcados étaient professionnels et finalement assez peu appréciés du public qui voyait d’un mauvais oeil ces bonhommes rustrots plus attirés par le gain que par l’ivresse de l’afición — certains faisaient la manche après les pegas auprès des spectateurs des premiers rangs. Et puis ils buvaient, bougre d’eux ! Pour ne pas avoir peur, comme à la guerre, on levait le coude avant le patac. Un auteur rappelle que le premier règlement de la praça de touros de Campo Pequeno (Lisbonne) imposait que les médecins de la place vérifiassent l’état de chaque forcado, sous-entendu qu’ils décident si oui ou non ils étaient éthyliquement aptes à fouler le ruedo.

C’est en 1915 que naquit le premier groupe de forcados amateurs à Santarém. À partir de là, mais cela prit du temps, la figure du forcado retrouva des couleurs dans les coeurs portugais car comment ne pas admirer des hommes capables de risquer leur vie pour rien ? L’acte gratuit sublime dont vous et moi ne sommes pas capables. On estime que les groupes professionnels disparurent aux alentours des années 1960 pour laisser définitivement la place à des amadores dont les entraînements s’apparentent à du sport de haut niveau dans la solitude des plazas de tienta des ganadarias lusitaniennes. Abdos, pompes, fractionnés, tout y est. On rira plus tard, quand les toros seront pégués et que l’implosion collective aura vaincu la terrifiante déflagration de l’explosion initiale de la pega de caras. C’est aujourd’hui la plus utilisée, celle où le pegador (le forcado de tête) défie seul le toro. Une fois accroché au berceau, s’il y reste, un second vient à son aide puis derrière le reste de l’équipe et ce jusqu’au rabejador, le loustic qui attrape la queue et fait tourner le bicho jusqu’à l’étourdir ou l’écoeurer. Mais la pega est une forme de lidia et de ce fait, elle est conditionnée par l’attitude et la force du toro. À un toro resté fort, on préfèrera la pega carregada où ils se placent deux en tête.

Quelque soit la forme qu’elle prenne (il en existe une petite demi-douzaine), la pega fout les jetons. Elle est l’achèvement tonitruant d’un combat, une mise à mort sans mort, une chronophotographie inversée d’une passion folle.

>>> Duarte de Almeida (Jayme) – História da tauromaquia, 1951, Lisboa Artis In-4º de 2 volumes.

>>> Palha Botelho Neves (Francisco) – O toiro de lide em Portugal, 1992, edições INAPA.

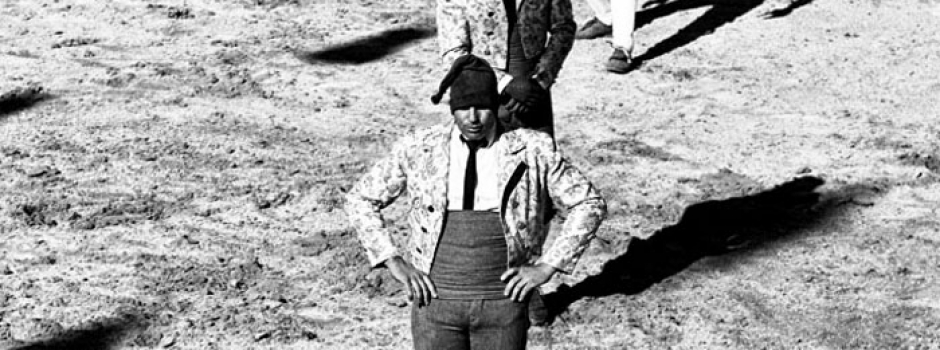

Les photographies qui illustrent ce texte ont été prises lors de la corrida concours de ganaderías de Vila Franca de Xira (Praça de touros Palha Blanco) le dimanche 7 mai 2017 (Forcados de Alcochete et Vila Franca de Xira) – le prix au meilleur toro a récompensé l’astado de António Silva – par Yannick Olivier et Laurent Larrieu.