Aujourd’hui, le chien Paco

Dans le petit monde pittoresque de la tauromachie madrilène, le chien Paco fut l’un des personnages les plus illustres et les plus célèbres des années 1880. Son maître, le cocher de la diligence qui effectuait le trajet Colmenar – Chinchón, l’avait appelé Paco en hommage au peón Paco Frascuelo, dont il était grand admirateur et ami. Accessoirement, précisons que les frères Frascuelo étaient aussi les propriétaires de ladite diligence.

Un jour, le cocher eut l’idée d’amener son chien au café Fornos, où les gens le couvrirent de caresses et lui offrirent des friandises en quantité. Le lendemain, à la même heure, l’animal se présentait de nouveau au bistrot sans que personne ne sache vraiment comment il était arrivé là. Le chien, qui renouvelait ses visites quotidiennement, devint en peu de temps la mascotte des habitués, qui rivalisaient en attentions et multipliaient les marques d’affection ou les gestes de sympathie. L’un d’eux, le marquis de Boragaya, allant même jusqu’à régaler régulièrement le chouchou d’un succulent steak. Le chien passait les soirées de discussions dans l’établissement, puis s’en allait, parcourant les rues comme un bohémien, sans que personne ne connaisse la suite de ses aventures ni même où il finissait ses nuits.

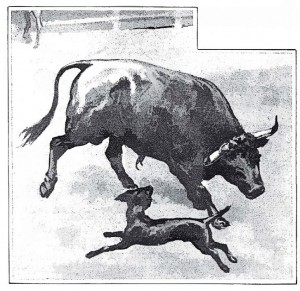

Un après-midi de corrida, un aficionado qui se rendait aux arènes le fit grimper dans sa voiture avant de l’installer à une place voisine de la sienne au tendido 9. Il semble que le chien, qui assistait pourtant à sa première course, ait révélé d’emblée les prédispositions requises pour être un bon aficionado. Il aboyait sur des tonalités différentes en fonction de l’attitude des toreros, qu’elle fût méritoire ou contestable. Passé cet après-midi, rares furent les spectacles taurins qui se déroulèrent sans lui, jusqu’au jour où il finit par sauter en piste. Il s’élança vers le toro, esquivant sa charge et le cadrant avant de se jeter entre ses cornes avec tant de virtuosité qu’il soulevât l’enthousiasme du public. Dès lors, l’intervention du chien pendant la lidia devint une nécessité pour la majeur partie de l’assistance. Paco s’asseyait à sa place préférée, sur le pilier de pierre qui maintient fermées les portes de la barrière à la sortie du toril. De là, en guise de premier contact, il donnait de la voix au passage des toros, ne recueillant le plus souvent que leur indifférence. C’est bien plus tard que Paco entrait en jeu, lorsque le toro avait perdu de sa superbe et de sa force, lorsqu’il était devenu moins dangereux, qu’il était plus facile à esquiver et à feinter. Un instinct aiguisé lui avait spontanément enseigné le sens du combat.

Les toreros détestaient les interventions intempestives du chien, qu’ils avaient tous en horreur, mais ils se gardaient bien de le montrer en piste. Sitôt que l’un d’entre eux se retrouvait en mauvaise posture, le public hurlait : « Paco ! Paco !… » Le matador s’écartait alors discrètement pour permettre à Paco de se jouer de la bête. Dans les journaux du lendemain, les chroniqueurs titraient que Paco avait été meilleur que les toreros, qu’il s’agisse de Lagartijo ou de Frascuelo. La notoriété tauromachique de l’animal était telle qu’après chaque course ceux qui n’avaient pu assister au spectacle pressaient les autres de questions : « Paco était-il là ? » ; « A-t-il sauté en piste ? » ; « Comment a-t-il été ? »

Les toreros détestaient les interventions intempestives du chien, qu’ils avaient tous en horreur, mais ils se gardaient bien de le montrer en piste. Sitôt que l’un d’entre eux se retrouvait en mauvaise posture, le public hurlait : « Paco ! Paco !… » Le matador s’écartait alors discrètement pour permettre à Paco de se jouer de la bête. Dans les journaux du lendemain, les chroniqueurs titraient que Paco avait été meilleur que les toreros, qu’il s’agisse de Lagartijo ou de Frascuelo. La notoriété tauromachique de l’animal était telle qu’après chaque course ceux qui n’avaient pu assister au spectacle pressaient les autres de questions : « Paco était-il là ? » ; « A-t-il sauté en piste ? » ; « Comment a-t-il été ? »

Cependant, une fraction d’irréductibles aficionados résistait encore et le sifflait toujours ; ils ne considéraient pas sérieuse ou réglementaire l’ingérence du cabot. Il y avait donc des paquistes et des antipaquistes, comme il y avait des frascuelistes ou des lagartijistes. Mais cette opposition n’existait que dans l’arène, car chez Fornos ou dans les rues, toutes les mains, même celles des plus farouches qui le sifflaient avec force, s’avançaient pour lui donner une caresse.

Jusqu’à ce que n’arrive sa fin. Ce ne fut pas une fin glorieuse due à un coup de corne, comme celle d’un torero, non ! Ce fut une fin bête et stupide. Le drame survint lors d’une becerrada organisée par une corporation de négociants en vin, à la fin juin 1882. C’était pendant le tiers de muleta d’un becerro que devait estoquer un certain Pepe, qui figurait sur l’affiche sous le sobriquet de Pepe el de los Galápagos, José Rodríguez, conseiller municipal de la ville de Madrid quelques années plus tard. Le chien Paco fonçait sur le taurillon quand il dut s’écarter d’un bond pour éviter la charge du becerro. Dans l’élan, il percuta le matador, qui perdit l’équilibre avant de mordre la poussière. Paco en jappait de bonheur, mais le matador irascible se releva furieux. Il marcha droit sur le chien et lui planta son épée dans l’échine avec tant de rage qu’il le traversa de part en part. Le pauvre Paco s’effondra sur le sable en hurlant de douleur. Le chef des areneros le prit tendrement dans ses bras et l’emporta pour tenter de le sauver en y mettant toute son âme.

La corrida qui suivit ce regrettable événement se déroula en l’absence de Paco et le chroniqueur de la revue La Lidia qui couvrait le spectacle conclut ainsi son article : « Le chien Paco n’est pas venu. Ce que les cornes des fauves qu’il affrontait n’ont pu faire, la dureté d’une lame maniée par un être de raison l’a accompli. Il sait désormais qu’il a plus à craindre des hommes que des toros. Après tant de souffrances, dorénavant il n’éprouvera que de la haine pour l’humanité ! »

Mais Paco n’est jamais réapparu dans les ruedos. Il ne put surmonter sa douleur et mourut quatre à six jours après sa blessure.

Extrait de la revue Estampa (n° 262), 14 janvier 1933, par Modesto Calzada.

Constatons avec joie et délectation que, 133 ans plus tard, cette histoire reste d’actualité puisqu’il est toujours aussi dangereux d’aboyer dans une arène. Un certain atrabilaire, maître de cérémonie de renom, souhaite même que l’on se défasse définitivement des vingt ou vingt-cinq pisse-vinaigres intégristes (selon lui-même) qui pourrissent la vie des vingt mille autres impavides spectateurs. Alors, 2015, sanglante, cinglante ou silencieuse temporada ?

Le héros de cette chronique, Paco le chien, a bel et bien existé. Des versions biographiques approximatives, divergentes ou contradictoires attestent de sa vie et de ses aventures. Devenu un personnage des légendes urbaines du Madrid de la fin du XIXe siècle, ce chien errant a fréquenté le grand monde, les cafés et les arènes de la capitale espagnole. Pepe el de los Galápagos manqua d’être lynché par la foule ulcérée par son geste meurtrier. Il semble que le toutou des ruedos vivait comme un pacha. Il intervenait le plus souvent dans les arènes lorsque le toro était mort, juste avant l’arrivée de l‘arrastre, mais sa popularité était immense et son apparition en piste très attendue. Après sa mort, il fut empaillé et exhibé dans la devanture d’un magasin en attendant une sépulture. Comme la souscription prenait du retard, il fut enterré dans le parc du Retiro le temps que son monument funéraire soit prêt, et, lorsque ce fut le cas, personne ne se rappelait l’emplacement de sa tombe.

Pour en savoir plus, cliquez ici, ou ici, ou bien encore là.