Joseph Conrad, La Ligne d’ombre

Les premières menaces, lointaines, s’étaient amoncelées tout au long de la corrida-concours matinale. Le ciel se chargeait, pompait tranquillement de l’encre comme un picador exécutant de viles consignes. Ça n’avait l’air de rien. Il faisait encore un temps magnifique. Puis ça s’est couvert par paliers, en des tons qui n’appelaient pas forcément à la prudence, qui n’invitaient pas quoiqu’il en soit à crier avant d’avoir mal.

Les premières menaces, lointaines, s’étaient amoncelées tout au long de la corrida-concours matinale. Le ciel se chargeait, pompait tranquillement de l’encre comme un picador exécutant de viles consignes. Ça n’avait l’air de rien. Il faisait encore un temps magnifique. Puis ça s’est couvert par paliers, en des tons qui n’appelaient pas forcément à la prudence, qui n’invitaient pas quoiqu’il en soit à crier avant d’avoir mal.

Aux alentours de 16 heures 30, en pleine chouille ininterrompue depuis deux jours au minimum, au milieu du grésillement des magrets, des huîtres d’Arcachon arrosées au Ricard, du poulpe « à la galicienne » accordé à l’armagnac/limonade/sirop de grenadine, c’est tombé d’un coup. Des trombes de flotte zébrées d’éclairs. Durban 1995. France-Afrique du Sud. T’avais chaud ? Tiens c’est cadeau ! Les marinières, les shorts de rugby et les tongs ont couru dans tous les sens, se massant dans les bodegas sursaturées, s’engouffrant sous des porches, chez l’habitant amusé ou navré, dans la première bagnole de passage.

L’averse a duré un moment, généreuse, donnant tout, purgeant sa poitrine nourricière. Sur le coup de 17 heures ça s’est calmé, et tout de suite le bruit a couru que la course de Baltasar Ibán allait être annulée. Ça partait pour, c’était certain, mais en coulisses on s’activait déjà plein tube. Sur l’esplanade détrempée et les barbecues coulés par le fond, le camion des services techniques, parti vide pour revenir rempli de sciure et fier comme Artaban, prouvait qu’on n’allait pas se laisser abattre, qu’on était là dans une arène de première catégorie. La décrue aidant, l’espoir se maintenait. Les plus prévoyants, qui étaient venus équipés de pébroques, enfilaient des sacs poubelles. Allons-y nous verrons bien.

A la surprise générale, la course a même commencé à l’heure, prenant tout le monde de court. A Vic on n’en a plus tellement l’habitude tu comprends, avec toutes ces marinières entassées au guichet après avoir décidé à 17h58 de venir voir une corrida. Tais-toi, vite, assieds-toi, ça démarre ! A peine le temps de finir sa phrase et de poser un cul que voici déjà Morenito de Aranda, dans un habit plus gris que les nuages descendant lourdement vers les monts d’Astarac, posté au centre de la piste pour attendre ‘Pardal’, le premier toro du soir.

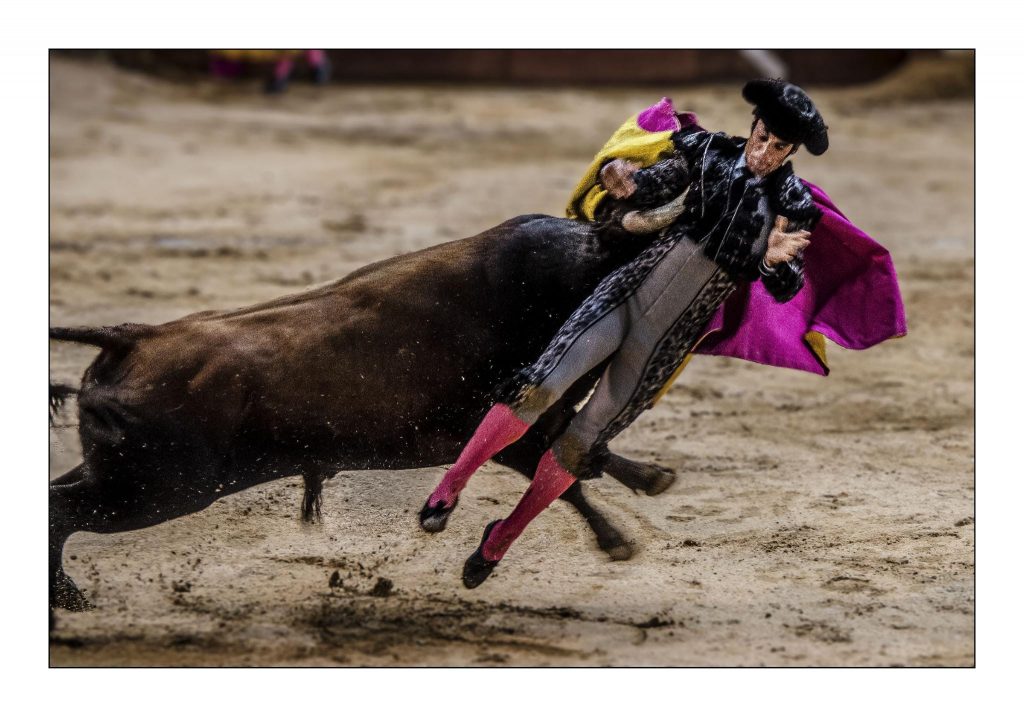

‘Pardal’ est sorti comme tous les autres, marquant l’arrêt dans l’encablure de la porte, juste après la chicane vicoise et la devise posée à la sortie du toril. Puis il s’est élancé, un peu à droite, un peu à gauche, et la porta gaiola s’est achevée par 20 centimètres de corne dans l’aisselle droite. Le poumon était touché, on l’apprendrait plus tard dans la soirée.

‘Pardal’ donna le ton, rappela les fondamentaux. Ibán ça bouge, ça ne s’arrête quasiment jamais. Tout ce qui se passe en piste les concerne. Ils n’ignorent aucune interpellation mais trient en une seconde le bon grain de l’ivraie, partent à bon escient dans des actions qu’ils ne laisseraient pour rien au monde s’achever sans avoir été intégralement menées à leur terme.

Après les piques et les banderilles, Morenito de Aranda a retiré sa chaquetilla pour toréer ‘Pardal’. Il avait une grosse tache rouge entre la poitrine et l’épaule droite. Il a coupé une oreille et fait la vuelta avant de partir se faire examiner à l’infirmerie. A la demande du médecin, la course fut interrompue. C’est le président de la course, Marc Amestoy, qui l’annonça au micro.

Au bout d’un moment, l’affaire commençant à traîner et le ciel à redevenir menaçant, les premiers sifflets ont dégringolé des gradins. Après vingt minutes, le président s’empara à nouveau du micro, évoquant une « blessure très grave » et la nécessité de transférer d’urgence Morenito de Aranda à l’hôpital de Mont-de-Marsan. La course ne reprendrait qu’une fois la situation sous contrôle.

Ibán, blessure très grave, hôpital de Mont-de-Marsan : la dernière fois que la combinaison est sortie ça s’est mal terminé. Bref. Les minutes passent, s’additionnent. Dehors, aucune ambulance ne s’annonce, aucun gyrophare ne tournoie le long des murs. Au bout d’une heure, sans aucune nouvelle de Morenito de Aranda, la course reprend. Léo Valadez torée alors ‘Provechoso’, qu’il fait massacrer en trois piques, et puis là, quelque chose se produit, la corrida bascule.

Sort ‘Provechito’, le second sobrero prévu, lidié par Jesús Enrique Colombo. ‘Provechito’… Le nom tombe mal, laisse entrevoir une éventuelle et très sinistre coïncidence supplémentaire. Au premier tiers, ‘Provechito’, toro negro, prend quatre piques – la dernière à la demande de Colombo lui-même en dépit d’un président pressé – où il part de loin, rentre fort des deux cornes et pousse.

Après un batacazo infligé à la première rencontre comme une politesse indispensable, une façon de savoir se présenter et de bien se tenir devant des inconnus, il revient donc trois fois sous le fer au galop mais sans foncer, sans sauvagerie, juste animé d’une détermination sereine, délestée, au-dessus de la mêlée et des contingences. Cette aristocrate façon de combattre, sans peur, sans reproche, cette éclatante classe face au châtiment renouvelé inscrivent ‘Provechito’ dans la lignée de ces toros dignes de notre éternelle estime.

Devant l’élégance très castiza de ce janissaire venu du Cortijo Wellington, Jesús Enrique Colombo puise aux racines de l’alegría sud-américaine, péruvienne, cette espèce de rire en permanence au bord des larmes et cloue trois paires de banderilles dont un violín en forme de ponctuation exclamative. Il tentera une estocade a recibir, avortée, et dans le même mouvement convertira son intention en un volapié et une épée entière.

‘Provechito’ à peine emporté par l’arrastre, ‘Santanero’, negro lui aussi, entre en piste. Combien de temps est-il resté sous le cheval monté par Tito Sandoval? 4 minutes ? 5 minutes ? Davantage encore ? On ne chronomètre jamais ces choses-là. ‘Santanero’ non plus. Il est resté longtemps, très longtemps contre le peto, au début avec la corne droite emmêlée dans un cordage mais libre ensuite d’aller voir ailleurs ce qu’il s’y passe et manifestement sans aucune, mais alors aucune envie de le faire.

On lui a d’abord proposé les capes, sous le nez, sous ses yeux grands ouverts, son regard noir comme la nuit. Niet ! Il poussait par intermittence, faisait totalement semblant de s’endormir puis remettait un coup de reins dès que Sandoval lui ouvrait la sortie. Tout le monde, croyant bien faire, s’est alors succédé pour lui tirer la queue : les monosabios d’Alain Bonijol, puis les peones, à nouveau les monosabios, puis à nouveau les peones. Niet ! A un moment, on s’est demandé si Alain Lartigue et André Cabannes n’allaient pas y aller à leur tour. Subitement, près des planches, ‘Santanero’ a fini par lâcher l’affaire, frais comme au premier jour, prêt à revenir passer un quart d’heure sous la pique. Il n’en prendra d’ailleurs qu’une seconde, la présidence ayant certainement décidé qu’on avait suffisamment perdu de temps comme cela.

Quel que soit leur degré de bravoure, leurs qualités et leurs défauts, la somme de leurs caractéristiques y compris la conformité ou non à leur type d’origine, les toros qui ne veulent rien entendre, les sourds complets, forcent toujours en nous une part d’admiration. La condition minimale est de se battre, et ‘Santanero’, comme tous ses congénères, s’est battu sans que l’on puisse faire entrer quoi que ce soit dans sa tête de bois, dans son cerveau de grand buté. Il a forcé l’admiration, et chez certains aficionados de longue date, il a sans doute ouvert aussi les portes d’une mémoire madrilène âgée bientôt de trente ans, celle du 7 juin 1994 et de ‘Bastonito’. Juste un renvoi, rien de plus, une réminiscence suggérée. ¿ Te acuerdas ?

Il y a les toros qui restent sous le cheval et en font leur obsession, comme ‘Santanero’, et puis il y a ceux qui, comme ‘Costurito’, les envoient en l’air, les balancent, les retournent, jouent avec l’ensemble du groupe équestre comme des gosses le feraient avec n’importe quelle baudruche ou vessie à crever. Il faisait nuit ou presque. ‘Costurito’ semait une ultime pagaille. Tout en haut, à l’abri de la pluie qui s’était remise à tomber, de très jeunes femmes qui assistaient à leur première course ont demandé d’une voix horrifiée et ingénue si la monture était morte. Certains leur ont répondu non en haussant les épaules, en étouffant un fou rire.

Au loin clignotait un hélicoptère dont on n’entendait pas le battement de pales, emportant Morenito de Aranda dans la direction de Toulouse. Y’aurait-il demain un pressing ouvert pour laver sa chemise blanche ou bien l’avait-on déchirée en pleine hâte à l’infirmerie ? Et qu’avait-il fait de son oreille coupée, à qui dans le public l’avait-il jetée ? Décidément, les jeunes femmes qui étaient venues pour la première fois se posaient beaucoup de questions. Elles oubliaient l’essentiel : la piste pleine de sciure avait tenu le coup, la course avait commencé à l’heure et Leo Valadez avait tué de façon innommable. Il y eut une ultime interrogation, dans les marches de l’escalier :

– Et les toros qui ont été tués là, qu’est-ce qu’on en fait après ?

– On s’en souvient.

Crédit photographique : José Angulo. Merci à lui…